कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

स्वातंत्र्य का शंखनाद करने वाले भारतीय चेतना के प्रखर स्वर दादा माखनलाल चतुर्वेदी का नाम जब भी कहीं गूँजता है, तब प्रायः हमारी स्मृतियों में ‘पुष्प की अभिलाषा’ चलचित्र की भाँति तैरने लगती है। पुष्प की अभिलाषा राष्ट्र समर्पण की ऐसी कविता है जो प्रायः बच्चे बच्चे को कण्ठस्थ है। यह कविता जो सतत् सबमें अपूर्व ऊर्जा एवं साहस का संचार करती है। यह कविता दादा माखनलाल ने जेल से छूटने के पश्चात कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्पादन में निकलने वाले क्रांतिकारी पत्र ‘प्रताप’ के लिए मार्च 1922 में विद्यार्थी के आग्रह पर लिखकर भेजी थी।

दादा माखनलाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व बहुआयामी है। वे कभी क्रान्तिकारी राजनेता, कभी पत्रकार, कभी साहित्यकार तो कभी भारतीय परम्परा के महान संवाहक के रूप में हमारे समक्ष दृढ़ अडिग स्तंभ के रूप में उपस्थित होते हैं। 4 अप्रैल, 1889 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम् (होशंगाबाद) जिले के बाबई वर्तमान माखननगर में अध्यापक पिता नंदलाल चतुर्वेदी व माता सुंदरी बाई के यहां उनका जन्म हुआ। आर्थिक अभावों से जूझते परिवार ने उनके लिए शिक्षा के यथासंभव जतन किए। यह उनके घर परिवार के भक्तिमय वातावरण एवं भारतीय परम्परा के संस्कारों का परिणाम ही था कि उन्हें हिन्दी के अलावा उर्दू, अरबी, फारसी, मराठी व अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान हो गया था।

प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के चलते उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात खण्डवा में अध्यापक के रूप में अपनी नई यात्रा प्रारम्भ की। फिर उनकी इस यात्रा में क्रमशः नित नूतन नए पड़ाव जुड़ते गए। उनकी यात्रा के इन पड़ावों ने दादा माखनलाल को ‘एक भारतीय आत्मा’ के रूप में जनमानस के ह्रदय में रचा-बसा दिया। आगे चलकर अपने विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व के चलते वे अपनी अमर यशकाया से युगबोध बन गए।

सन् 1908 में पत्रकारिता के प्रपितामह पं. माधवराव सप्रे के सम्पादन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र ‘हिन्दी केसरी’ ने ‘राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार’ विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने भी सहभागिता निभाई और उनके निबंध को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। तत्पश्चात सप्रे जी के सम्पर्क में आने के साथ ही यहीं से उनकी पत्रकारिता की क्रान्तिकारी यात्रा का शुभारम्भ हो गया।

सन् 1909 में उन्होंने स्वातन्त्र्य का बिगुल फूँकने के उद्देश्य से हस्तलिखित पत्रिका ‘भारतीय विद्यार्थी’ के नाम से भी प्रारम्भ की। यह वह समय था जब इस समय तक वे प्रायः विचारोत्तेजक लेख लिखने लगे थे। यह उनकी क्रान्तिकारी लेखनी का परिणाम ही था कि सन् 1912 में उन्हें ‘सुबोध सिन्धु’ में ‘शक्ति पूजा’ शीर्षक से लिखे गए लेख के लिए राजद्रोह के मुकदमे का सामना करते हुए जेल जाना पड़ा।

जेल से छूटने के बाद उन्होंने अन्य कई छद्म नामों से लिखना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ एक भारतीय आत्मा, भारत संतान, श्री गोपाल, तरुण भारत, सुधार प्रिय, एक प्रांतीय वाणी, पशुपति, एक विद्यार्थी, नीति प्रेमी, एक निर्धन विद्यार्थी, भारतीय, एक भारतीय प्रजा, कुछ नहीं, एक नवयुवक, एक उच्च शिक्षित, एक भारत वासी, श्रीयुत नवनीत, वनमाली, श्री शंकर, श्री विश्वव्याप्त, श्री चञ्चरीक, वनवासी आदि प्रमुख हैं। तत्पश्चाात 7 अप्रैल, 1913 से खण्डवा के कालूराम गंगराड़े व दादा माखनलाल ने मिलकर ‘प्रभा’ नामक पत्रिका का शुभारम्भ किया। इसके लिए उन्होंने अपने अध्यापक के पद से त्यागपत्र दे दिया और सम्पादक के रूप में दायित्व निभाने लगे।

स्वातंत्र्य यज्ञ की समिधा में अपनी आहुति समर्पित करने के लिए वे जब बढ़ चले तो फिर पीछे कभी मुंह फेरकर नहीं देखा। इस प्रकार दादा माखनलाल लेखनी के माध्यम से क्रान्ति की ज्वाला सुलगाने के लिए बढ़ चले। किन्तु आर्थिक अभावों के चलते एक डेढ़ वर्षों में ही ‘प्रभा’ पत्रिका की इस यात्रा में अल्पविराम लग गया। लेकिन ‘प्रभा’ की धाक ऐसी थी कि आगे चलकर कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के सहयोग से ‘प्रभा’ का पुनर्प्रकाशन ‘प्रताप’ की प्रेस से पुनश्च होने लगा। प्रभा भले ही साहित्यिक पृष्ठभूमि की पत्रिका थी लेकिन इसके तेवर और विषय वस्तु राष्ट्रीय चेतना, स्वदेशी, स्वावलम्बन व स्वत्वबोध से भरी हुई क्रान्ति की हुँकार जगाने वाली थी।

‘प्रभा’ का पुनर्प्रकाशन जब वर्ष 1920 में गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने शुरू किया था। उस समय इसके सम्पादन का दायित्व भी उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। जो वर्ष 1925 तक प्रताप प्रेस कानपुर से प्रकाशित होती रही। दादा माखनलाल की महानता एवं ‘प्रभा’ की राष्ट्रीय चेतना की एक झलक हमें ‘प्रभा’ के पुनर्प्रकाशन के समय 1 जनवरी, 1920 को गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रथम सम्पादकीय के इस अंश से देखने को मिलती है- “उसका ( प्रभा) पहला वायुमंडल अत्यंत उच्च और सात्विक था।

इसकी कल्पना तक हृदय को शुद्ध और ओजपूर्ण भावनाओं की ओर अग्रसर करती है। हमारा प्रयत्न होगा कि हम उन उच्च आदर्शों को लक्ष्य में रखें। परंतु अनुभव करते हैं कि जो स्वच्छ और पवित्र परिस्थिति ‘ ‘प्रभा’ के तत्कालीन प्रधान संचालक, श्रीयुत माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी मनस्विता और उच्चाशयता से निर्माण की थी, ‘प्रभा’ को उस कोटि में स्थिर रखना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। हम पुराने पदचिन्हों का स्मरण रखेंगे और उनका आदर करेंगे और साथ ही उन मार्गों पर चलने का पूरा प्रयत्न करेंगे, जिनमें हमारी शक्तियां भली भांति लग सकें और जिनकी यात्रा देश के लिए आवश्यक भी हो।”

चूँकि पं. माधवराव सप्रे ने दादा माखनलाल को गढ़ा था और उनकी वैचारिक शक्ति को समृद्ध किया था। अतएव जब उन्होंने 17 जनवरी, 1920 को जबलपुर से ‘कर्मवीर’ समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया तो इसके सम्पादक के रूप में पं. माखनलाल चतुर्वेदी को ही चुना। अपने इस गुरुतर दायित्व को दादा ने सम्पूर्ण निष्ठा एवं लगन के माध्यम से निभाया भी। वे कलम से क्रान्ति का लक्ष्य साधे स्वाधीनता के रंग में रंगे हुए उनके पत्र ‘कर्मवीर’ ने स्वातन्त्र्य की ऐसी अलख जगाई जो समूचे जनमानस को आन्दोलित करने में सफल हुई। किन्तु कर्मवीर व दादा माखनलाल की यात्रा में ‘प्रभा’ की भाँति ही एक अल्पविराम नवम्बर 1922 में लग गया। जो खण्डवा से पुनः 4 अप्रैल, 1925 से शुरू हुआ। स्वातन्त्र्य यज्ञ के ‘कर्मवीर’ ने सन् 1959 तक अपनी 34 वर्षों की एक शानदार यात्रा के रुप में इतिहास लिखा- रचा और स्वाधीनता के मन्त्र से जन-जन को दीक्षित किया।

राष्ट्र के स्वातन्त्र्य समर की पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि हमारे क्रांतिकारी ही बड़े पत्रकार एवं सम्पादक के रूप में आन्दोलनों की धार तेज किए हुए थे। उस समय आन्दोलनों में प्रत्यक्ष भाग लेने के साथ-साथ कलम की क्रान्ति भी क्रान्तिकारियों का मूल स्वभाव बना हुआ था। दादा माखनलाल चतुर्वेदी भी उसी पँक्ति में सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। वह मात्र सत्रह वर्ष की आयु में क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आ गए थे।

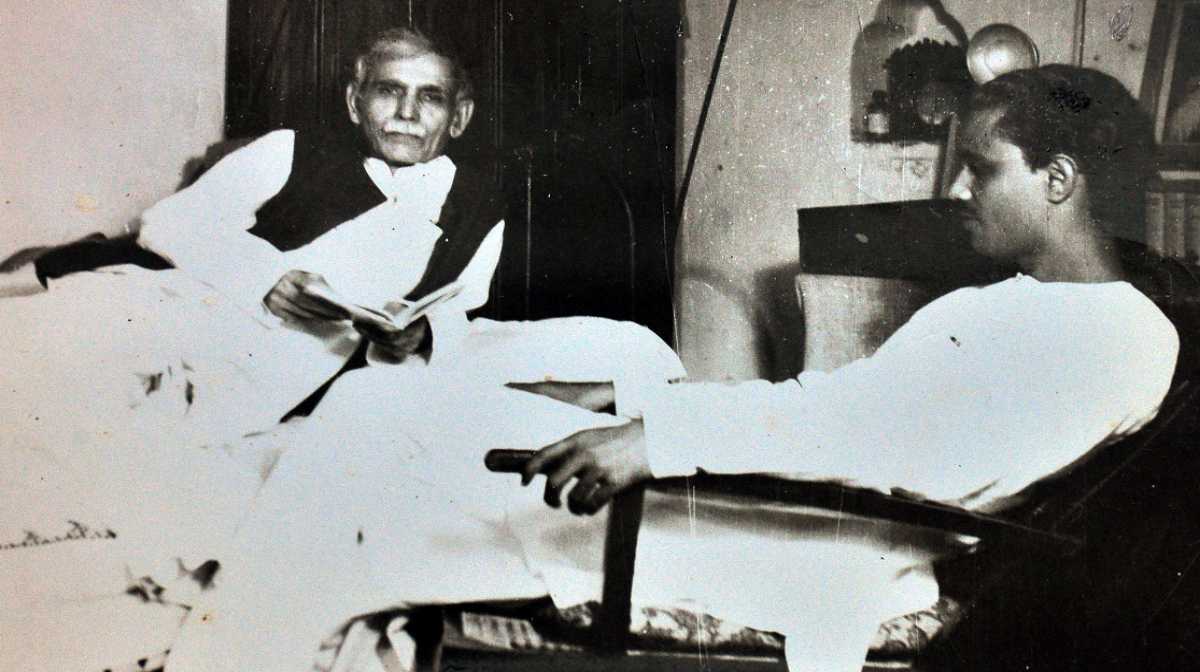

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक से प्रेरित एवं प्रभावित होकर वे बनारस गए जहां वे उस समय के क्रान्तिकारी नेता गणेश सखाराम देउस्कर से मिले। वहां वे क्रान्तिकारी दल में शामिल हो गए। इसके लिए उन्होंने उस समय क्रान्तिकारियों द्वारा खून के हस्ताक्षर से ली जाने वाली शपथ भी ली थी। तत्पश्चात ‘कलम और पिस्तौल’ दोनों दादा माखनलाल के संग क्रान्ति की जंग लड़ने के लिए उपस्थित रहने लगीं। जब वे 27 वर्ष के थे उस समय सन् 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान उनकी भेंट महात्मा गाँधी से हुई। जहां उन्होंने कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र ‘प्रताप’ के लिए गाँधी का साक्षात्कार भी लिया था। चूँकि दादा माखनलाल पं. माधवराव सप्रे व गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रखर राष्ट्रवादी जाज्वल्यमान क्रांति से प्रभावित थे। अतएव उनकी कलम व विचार शक्ति भी आक्रामक एवं स्वातन्त्र्य की प्रखर गूँज से चैतन्य थी।

आगे चलकर वे महात्मा गाँधी की विचारधारा से भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित हुए। किन्तु उन्होंने ‘कर्मवीर’ के तेवर को उसी रूप में बनाए रखा। इतना ही नहीं जब दादा माखनलाल चतुर्वेदी पं. गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ कानपुर में ‘प्रताप’ के लिए कार्य कर रहे थे, तब गणेश शंकर विद्यार्थी के जेल जाने के दौरान अक्टूबर 1923 से 3 मार्च 1924 तक ‘प्रताप’ का सम्पादकीय दायित्व विद्यार्थी जी ने उन्हें ही दिया था।

यह अपने आप में महत्वपूर्ण घटना थी। क्योंकि समय प्रताप की जिम्मेदारी और क्रान्तिकारी चेतना का गुरूतर दायित्व अपने आप में बड़ी बात थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ‘प्रताप’ के सम्पादक के रूप में भूमिका निभाने के इस समय उनकी जिम्मेदारियां विशेष रूप से बढ़ गईं थी। यह वह समय था जब ‘प्रताप’ में सरदार भगतसिंह भी लेख लिखते थे। भगत सिंह के लेखों को दादा माखनलाल ने सम्पादित करने के साथ ही उनकी पत्रकारिता को भी नया तेवर एवं कलेवर देने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया।

इतना ही नहीं दादा माखनलाल स्वाधीनता के लिए स्वयं को आहुति बनाकर प्रत्यक्ष आन्दोलनों में नेतृत्वकर्ता के रूप में भी अग्रणी भूमिका में खड़े थे। यह बात 12 मार्च, 1931 की है जब रायपुर में स्वातन्त्र्य के संघर्ष के लिए आक्रामक भाषण देने पर उन्हें एक वर्ष के कारावास की सजा मिली। उनकी इस गिरफ्तारी ने देश भर में भूचाल मचा दिया। चारों ओर उनकी इस सजा का विरोध होने लगा। यह उनके राष्ट्रीय क्षितिज पर क्रान्तिकारी स्वरूप का ही प्रभाव था कि उनकी इस गिरफ्तारी के विरोध में स्वयं महात्मा गाँधी और गणेश शंकर विद्यार्थी ने अंग्रेजी सरकार का मुखर विरोध किया था। आगे चलकर दादा माखनलाल का क्रांतिकारी व्यक्तित्व-कृतित्व क्रमशः वृहद होता चला गया। सन् 1923 में जबलपुर से बाबू कंछेदी लाल के द्वारा शुरू किए गए ‘झण्डा सत्याग्रह’ के नेतृत्व की बागडोर भी उन्होंने संभाली।

इस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पं. नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन, विठ्ठल भाई पटेल सहित अनेकानेक आन्दोलनकारी उनके पीछे ‘स्वातन्त्र्य की आवाज’ बुलन्द करते हुए चल रहे थे। इस सत्याग्रह में उन्हें फिर से नागपुर में जेल जाना पड़ा। इस प्रकार दादा माखनलाल आन्दोलनों का नेतृत्व करते रहे। जेल जाते और कारावास की सजा काट कर जब छूटते तब पुनश्च आन्दोलनों में सक्रिय हो जाते। सन् 1930 में सिवनी से प्रारम्भ ‘जंगल सत्याग्रह’, ‘नमक सत्याग्रह’ व सविनय अवज्ञा आन्दोलन की अगुवाई करने में भी दादा माखनलाल चतुर्वेदी अग्रगण्य रहे। इन आन्दोलनों के चलते उन्हें फिर से 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें जबलपुर जेल में रखा गया। इसी दौरान उन्होंने जेल की कोठरी में ‘कैदी और कोकिला’ शीर्षक से कविता लिखी। कविता का संक्षिप्तांश दृष्टव्य है–

काली तू, रजनी भी काली,

शासन की करनी भी काली,

काली लहर कल्पना काली,

मेरी काल-कोठरी काली,

टोपी काली, कमली काली,

मेरी लोह-शृंखला काली,

पहरे की हुंकृति की व्याली,

तिस पर है गाली, ऐ आली!

इस काले संकट-सागर पर

मरने को, मदमाती

कोकिल, बोलो तो!

अपने चमकीले गीतों को

क्योंकर हो तैराती?

कोकिल, बोलो तो!

दादा माखनलाल की क्रान्तिधर्मी पत्रकारिता उनकी क्रान्तिधर्मी कविताएं और उनके क्रान्तिकारी आन्दोलनों ने उन्हें लोकमानस के विराट ह्रदय सिंहासन में आरुढ़ करा दिया। उनका समूचा जीवन क्रान्ति की विप्लवकारी हुँकार और राष्ट्रीय जीवन धारा की समरस सरिता का संगम बनकर उभरा।

चूंकि वह एक प्रखर पत्रकार के साथ प्रखर स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थी। अतएव उन्हें स्वातन्त्र्य समर के सिद्धान्तों एवं विचारों से रत्तीभर भी समझौता स्वीकार नहीं था। इसीलिए आगे चलकर जब उन्हें कांग्रेस की दशा एवं दिशा रास नहीं आई, तो उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। कांग्रेस छोड़ते हुए उन्होंने सन् 1935 में ‘अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली यह सुधार-समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली’ के इस स्वर में सशक्त प्रतिरोध व्यक्त करते हुए कांग्रेस से मुक्त हो गए। किन्तु उन्होंने अपना क्रान्तिकारी-स्वाभिमानी स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ा और भारतमाता की स्वाधीनता के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया।

पं. माखनलाल चतुर्वेदी के सन्दर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह यह कि 1947 में स्वतन्त्रता के पश्चात एक दशक अपनी पूर्णता की ओर था। राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी समय सन् 1956 में मध्यप्रदेश का पुनर्गठन हुआ। उस समय उनसे जुड़ा हुआ यह घटनाक्रम शुचिता, सादगी और वीतरागी भाव का परिचायक ही था कि उन्होंने अपने को मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने उस समय अपने विराट व्यक्तित्व एवं राष्ट्रनिष्ठा के सर्वोच्च आदर्श की एक अमिट लकीर खींच दी थी। वह घटनाक्रम कुछ इस तरह था- जब स्वातन्त्र्योत्तर भारत में सन् 1956 में मध्यप्रदेश के गठन के पश्चात मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो लाटरी में दादा माखनलाल, पं. द्वारका प्रसाद मिश्र व पं. रविशंकर शुक्ल में से पर्ची में ‘दादा माखनलाल चतुर्वेदी’ का नाम आया। किन्तु उन्होंने सहज भाव से कांग्रेस नेताओं से यह कहते हुए मुख्यमंत्री बनना अस्वीकार कर दिया था कि “मैं शिक्षक और साहित्यकार होने के नाते ‘देवगुरु’ के आसन पर हूँ, मेरा ओहदा घटाकर तुम मुझे ‘देवराज’ के पद पर बैठाना चाहते हो, जो मुझे स्वीकार नहीं है।”

उनकी इस अस्वीकृति के बाद पं. रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चाहे यह उस समय की बात रही हो याकि वर्तमान की। जब सारे यत्न ही ‘सत्ता और कुर्सी’ के लिए किए जाते रहे हों, तब दादा माखनलाल चतुर्वेदी का यह वीतराग निश्चय ही युगों-युगों के लिए त्याग और पुरुषार्थ की प्रेरणा बनकर उपस्थित है। जो सतत् राष्ट्रनीति की भारतीय परम्परा का मार्ग प्रशस्त करता है। दादा माखनलाल उच्चकोटि के साहित्यकार के रूप में ‘भारतीय आत्मा’ के रूप में भी लब्धप्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीयता के रोम-रोम में बसे हुए हैं। उनकी रचनाएँ राष्ट्र भक्ति, त्याग, पुरुषार्थ प्रेरणा, विश्वास, उमंगे एवं क्रान्ति के साथ सामाजिक चेतना एवं सशक्तीकरण की राह दिखाती हैं। उनकी प्रमुख कृतियां- हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु, लो! गूँजे धरा, बिजुरी काजल आँज रही, कृष्णार्जुन युद्ध व धूम्रवलय आदि हैं। सन् 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना के बाद ‘हिमतरंगिनी’ के लिए उन्हें अकादमी का प्रथम पुरस्कार दिया गया।

सन् 1959 में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सम्मानित करने के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट्. की मानद् उपाधि से भी विभूषित किया। तत्पश्चात सन् 1963 में भारत सरकार ने उन्हें ‘पद्मभूषण’ से अलंकृत किया। किन्तु जब भारत सरकार ने राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक-1967 निकाला, जिसमें हिन्दी पर कुठाराघात किया गया था तो उन्होंने सरकार के विरोध में अपना यह पुरस्कार वापस कर दिया था। क्योंकि वे राष्ट्र की अस्मिता के विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते थे।

आगे चलकर मध्यप्रदेश सरकार ने खण्डवा में सन् 1965 में उनके सम्मान में ‘एक भारतीय आत्मा’ माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। सप्रे संग्रहालय के संस्थापक/ निदेशक पद्मश्री से सम्मानित विजयदत्त श्रीधर बतलाते हैं कि इस गरिमामय समारोह में तत्कालीन राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटसकर और मुख्यमंत्री पं. द्वारका प्रसाद मिश्र तथा हिन्दी के अग्रगण्य साहित्यकार-पत्रकार उपस्थित थे। तब पं. द्वारका प्रसाद मिश्र के उद्गार थे- “सत्ता, साहित्य के चरणों में नत है।” उपर्युक्त कथन उनकी महान तपस्या एवं राष्ट्रनिष्ठा-राष्ट्रप्रेम के अप्रतिम योगदान को रेखांकित करती हैं। जो उन्होंने अपने समूचे जीवन में त्याग एवं अभूतपूर्व पुरुषार्थ से अर्जित किया था। उन्हें स्वार्थ या पदलिप्सा के भाव कभी भी रञ्च मात्र भी छू! नहीं सके।

सचमुच में दादा माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समूचे जीवन को राष्ट्र के लिए उच्च जीवनादर्शों को जीते हुए होम कर दिया। वे न तो कभी जेल जाने से डरे और न ही कभी सत्य का मुखर वाचन-लेखन करने से हिचकिचाए। और न ही स्वातन्त्र्योत्तर कालखण्ड में भी कभी सत्ता के समक्ष झुके। वे राष्ट्र के जनमानस के प्रखर स्वर के रूप में सदैव जाने गए। वे आजीवन हिमालय की भाँति दृढ़-गंगा भी भाँति निर्मल व ज्वालामुखी की भाँति क्रान्ति के स्वर गाते और गुनगुनाते रहे। यह उनके विराट व्यक्तित्व का ही कमाल था कि अनगिनत क्रान्तिकारियों ने उनसे प्रेरणा ली। और स्वातन्त्र्य यज्ञ में शामिल हुए। जितना वे गाँधी जी से प्रभावित थे उतना ही महात्मा गाँधी भी उनसे प्रभावित थे।

सन् 1933 में जब महात्मा गाँधी उनकी जन्मस्थली बाबई (माखननगर) गए, तब उन्होंने कहा था- “हम सब लोग तो बात करते हैं। बोलना तो माखनलाल ही जानते हैं। मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि वह माखनलाल का जन्मस्थान है। जिस भूमि ने माखनलाल जी को जन्म दिया है, मैं उस भूमि को सम्मान देना चाहता हूँ।”

वह अपने आप में अनूठे-विरले और स्वत्वबोध से भरे हुए ‘एक भारतीय आत्मा’ थे जिन्होंने सर्वोच्च जीवनादर्शों से अपने जीवन की अमिट लकीर खींची। और स्वातन्त्र्य समर के अद्वितीय योद्धा के रूप में जाने गए। दादा का जीवन-नियति अपने चक्र को पूरा कर रही थी। अस्तु ‘कर्मवीर’ की ‘प्रभा’ को समेटे हुए ‘पुष्प की अभिलाषा’ के ‘प्रतापी’ हिम तरंगों से लेकर धूम्रवलय का बिगुल बजाने वाले दादा माखनलाल ने 30 जनवरी सन् 1968 को 79 वर्ष की अवस्था में ‘माता’ की गोद में अन्तिम साँस ली। इस प्रकार स्वातन्त्र्य यज्ञ के कर्मवीर अपने महाप्रस्थान की अनंत यात्रा में चले गए।

इसे भी पढ़ें: मोदी और मुसलमान

वर्ष 1990 में भोपाल में दादा माखनलाल की पुण्य स्मृति में मप्र की राजधानी भोपाल में पत्रकारिता के विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ। 1990 से लेकर वर्तमान समय तक दादा की बगिया अर्थात् माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल से अनगिनत पत्रकारिता के विद्यार्थी दीक्षित हुए। दादा की पुण्याई के ‘कर्मवीर’ बनकर पत्रकारिता के क्षितिज में जनसरोकार के लिए अपनी-अपनी आहुतियां समर्पित कर रहे हैं। सौभाग्यवश मैं भी दादा माखनलाल की बगिया उसी बगिया का पुष्प हूँ। जहां मुझे भारतीयता के मूल्यों और आदर्शों के साथ ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता की विरासत मिली।

दादा माखनलाल का समूचा व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक महान आदर्श के रूप में सतत् क्रान्ति पथ दिखला रहा है। उनका युगचिन्तन राष्ट्र के कन्धों पर कर्त्तव्यबोध का दायित्व सौंप गया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। कर्मवीर और स्वातंत्र्य क्रांति के साथ उन्होंने जो महत् ध्येय राष्ट्र को सौंपे हैं। शेष है उन्हें साकार रूप में परिवर्तित करना।

(लेखक साहित्यकार, स्तम्भकार एवं पत्रकार हैं।)

इसे भी पढ़ें: वामपंथी कुकर्म कथा पर आधारित फिल्म टीपी 51